会費

稽古内容・会費

戦国・江戸時代から尾張藩に伝わる武士の技を現代も伝承しながら、竹刀や日本刀を使った型稽古、対人稽古を通して心身を鍛えます。

個人個人の体力や練度に応じて稽古内容を調整しているので、学生・社会人、男女・年齢問わず、武道未経験者も通いやすい稽古場です。

稽古内容

稽古内容は、主に以下の6通りです。

画像をクリックで詳細へ

剣術

KENJYUTU

剣術

KENJYUTU

刃引きの刀や木刀しかなく、稽古中の事故により致命的な怪我を負ってしまうことも多かった戦国時代、新陰流の祖上泉伊勢守信綱は、安全に打ち合える袋竹刀(ふくろしない)を発明し、多くの武術・武道に多大な影響を与えた。

刀の鞘を保護する革袋に、ささら状に先端を細かく割いた竹を挿入した物で、現在もほぼそのままの形で使用されている。

槍術

SOUJYUTU

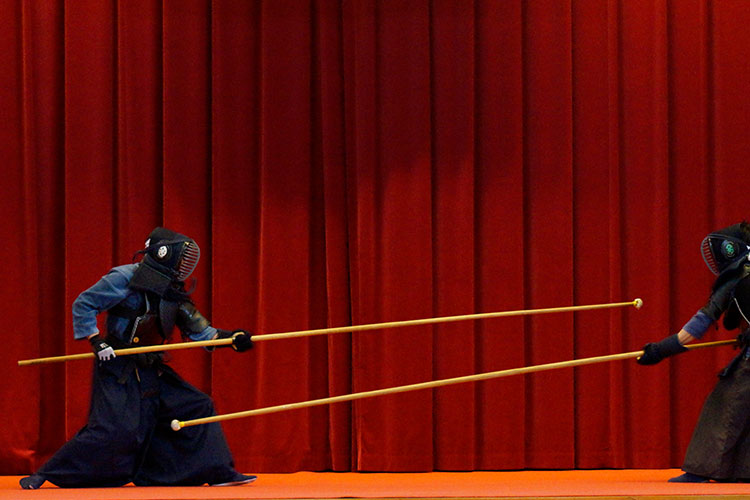

槍術

SOUJYUTU

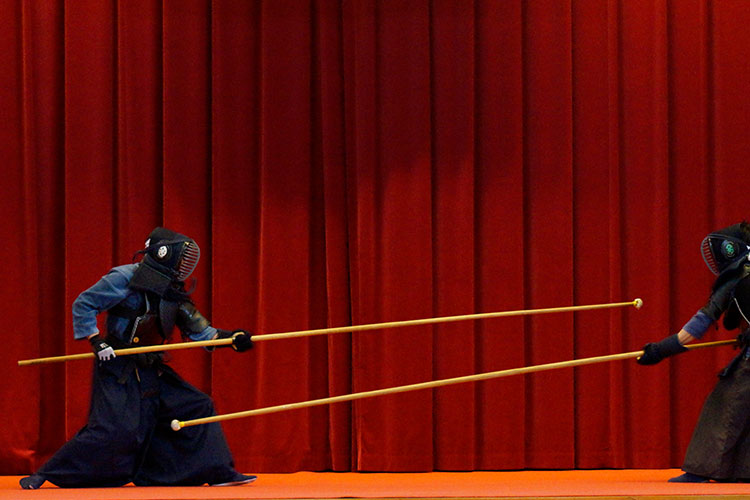

槍は江戸時代当時数百を超える流派の存在が確認できるほど興隆した武器の代表格であった。現在では様々な事情で廃れ、槍術はわずか数流派が残るのみとなったが、当流では400年変わらぬ稽古形態を踏襲している。強固な防具を身に着け、たんぽ槍で激しく突き合う「地稽古」が主である貫流は、「尾張の喧嘩槍」として他流試合の場で恐れられたという。

抜刀術

BATTOUJYUTU

抜刀術

BATTOUJYUTU

抜刀術とはその名の通り、鞘に納められた刀を素早く抜きつけ敵を斬る技術のことを言う。いかに優れた技でも鞘に納めたままでは振るうことはできない。当時は人前で刀を抜くことは憚られるということから、先師達も独り稽古を日々修練したと伝わっている。現在では用具の発達も重なり、初心のうちから抜刀術を稽古することを優先している。

薙刀・外物

NAGINATA・TONOMONO

薙刀・外物

NAGINATA・TONOMONO

春誠館では外物(とのもの)の一環として剣・槍のみならず薙刀(なぎなた)、棒、杖など多様な稽古を行う。

現代武道では単一競技の元で特定の武具のみを修練することが当たり前となったが、古武道の世界では総合的に多くの武器の扱い、技術を習得することが行われてきた。時代で切り捨てる流派も多い中、当流では古くからの教えを守っている。

体術

TAIJYUTU

体術

TAIJYUTU

戦場においては弓、槍、剣、短刀などあらゆる距離での戦闘が想定されるが、中でも互いの拳が届く距離、身体が密着する程の接近戦の技が小具足(体術)である。

上泉から石舟斎への「無刀取り」の公案は武術界の伝説的なエピソードとして有名であるが、徒手で咄嗟に対応する術は、ある意味現代に生きる我々にとって最も有用なものであると言えよう。

防具稽古

BOUGUKEIKO

防具稽古

BOUGUKEIKO

地稽古は、面、胴、小手などの防具を身につけ、竹刀や稽古槍で実際に撃ち合う形式の稽古方法である。

異種の武器でも行われ、実践感覚、経験を深める自由試合として重視されている。

いかに実戦性の高い訓練を行うかは常に課題とされてきた。

戦場での実地経験を積むことは困難であり、各流は型や鍛錬法など様々な稽古環境を工夫してきた歴史がある。

会費

月会費

¥10,500(税込) 月4回 2~3時間

※ 別途スポーツ保険に加入していただきます。

大人 ¥1,850/年 子ども ¥800/年

・体験料金 無料(初月のみ)

< 月会費 >

¥10,500(税込) 月4回 2~3時間

< 体験料金 > 無料(初月のみ)

支払い方法

入会時に会費自動決済システムに登録していただきます。

※ メールアドレス必須

クレジットカード、コンビニ決済、銀行口座振替が利用可能です。

活動場所

SNSで最新情報をご確認ください。

池田町東公民館 大ホール

〒503-2415

岐阜県揖斐郡池田町上田1160-3

駐車場あり

― 日時 ―

毎週土曜日13:30~15:30

毎週日曜日15:00~17:00

途中参加、途中退室は自由です。

池田町総合体育館 柔道場

〒503-2419

岐阜県揖斐郡池田町小寺722-1

駐車場あり

― 日時 ―

毎週土曜日16:00~19:00

途中参加、途中退室は自由です。

TOP

体験のお申し込み

お問い合わせ

TOP